夏井いつきの「発掘忌日季語辞典」

オオカミ忌

NO.3

ニホンオオ(ホ)カミ忌

【解説】

1905年(明治38)1月23日は、アメリカ人の東亜動物学探検隊員マルコム・アンダーソンと同行していた金井清たちが、日本で捕獲された最後のニホンオオカミを猟師から8円50銭で買い求めた日。「腹は稍青みをおびて腐敗しかけている所からみて数日前に捕れたものらしい」との記録もあるが、ニホンオオカミが絶滅したことが確認された日という意味で1月23日を「オオカミ忌」とする。

科学的判断における絶滅種というニュアンスを、敢えての片仮名表記で表現している。

©律川エレキ

©律川エレキ

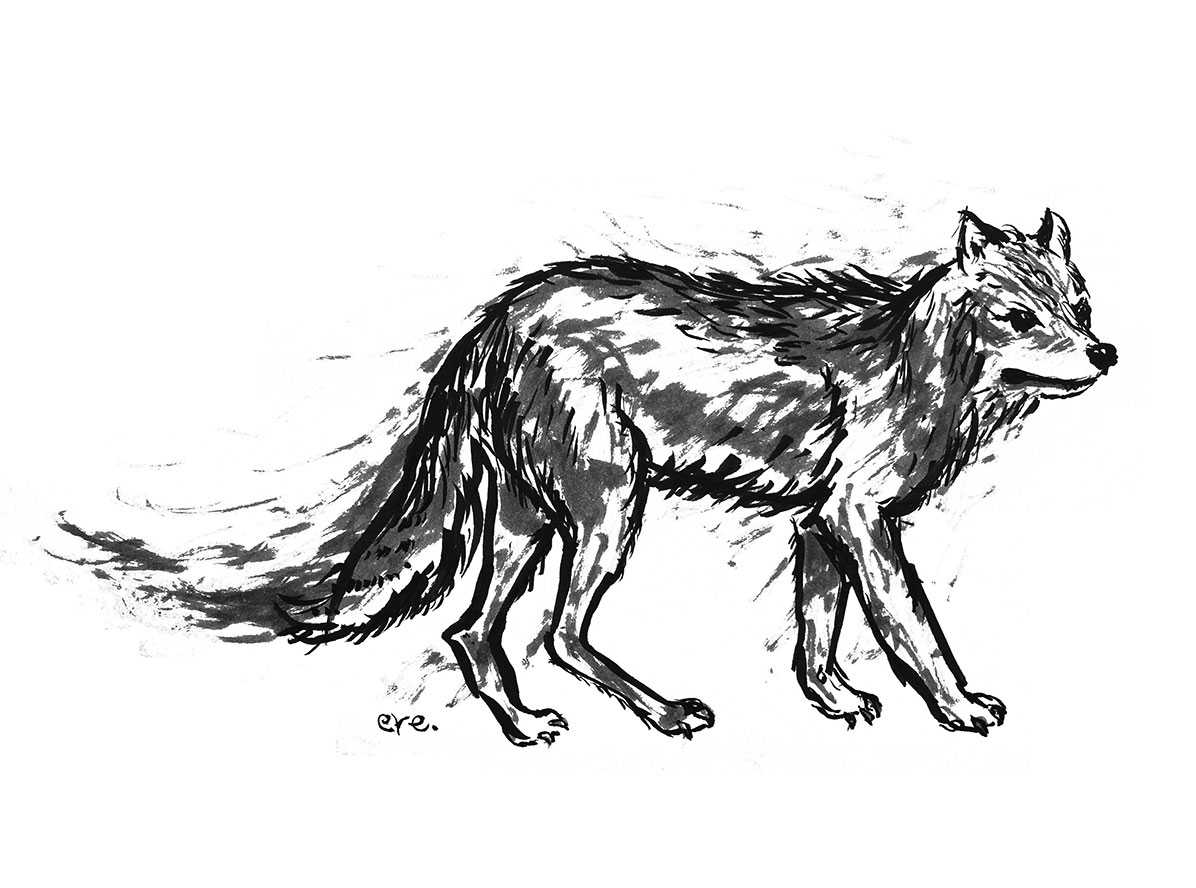

色々調べてみたが、なんせ百年前に絶滅してるわけだから、ニホンオオカミを見た人はいない。仕方ないので、ニホンオオカミの剝製をネットで検索してみた。精悍なオオカミというよりは、黄色人種的扁平な貌という印象。体軀の割に脚が短く、全体のバランスとして耳が短いのも特徴だ。

「オオカミ忌」を兼題とした日から「オオカミ」という単語を見ると反応してしまう。本屋に入ると「オオカミ」とある書名に目がいく。『ニホンオオカミの最後 狼酒・狼狩り・狼祭りの発見』(遠藤公男著・2018年刊)を買う。狼酒のくだりに戦(おのの)き、「狼祭り」の発見に好奇心が沸き立つ。山の民の遺言、藩政の書面など丁寧に資料を集め、ロンドン自然史博物館までニホンオオカミの剝製を観に行く等、取材の熱心さに感心する。狂犬病やジステンパー等の伝染病・撃った狼を役所に担いで行けば換金する施策が絶滅に拍車をかけたのだなと心痛める。人間が滅ぼしたのだという思いが強くなればなるほど、「オオカミ忌」を季語として定着させたいという使命感めいた思いも強くなる。

が、投句と共に次郎の飼い主さんからこんな情報が寄せられて、驚いた。「ニホンオオカミに関する知識が無かったので、まず図書館に走り、タイトルに『ニホンオオカミ』と付いている本を、中身も確かめずに借りました。帰宅して本を開いてびっくり。その本は、ニホンオオカミの絶滅を真っ向から否定した本でした。」 え?! と思い、ネット情報を確認する。

オオカミ忌レッドリストに取消線(洒落神戸)

絶滅してないとなると「オオカミ忌」という忌日季語そのものが、目出度くも成立しないことになる。季語「オオカミ忌」は生まれたとたん「取消線」で消される運命であったのか?

次郎の飼い主さんが読んだのは、ひょっとするとこの本だろうか。『ニホンオオカミは消えたか? 』(宗像充著・2017年刊 )を急いで注文してみたが、手元にまだ届いてない。仕方ないので、この本を実際に読んだ人たちが書いたブックレビューを読み漁る。「生存の証拠もないが絶滅したという証拠もないからこそ、ロマンを抱く」という考え方に共感を覚える。

まだいると言わないからよオオカミ忌(ひでやん)

ニホンオオカミ本人(?)が「まだいる」と言ってくれたら話は簡単だが、絶滅=存在してないことを証明するのは実に難しい。目撃情報もあるらしいが、それがニホンオオカミであることは証明されてない。おい、オオカミたちよ。「まだいる」ことが証明されてないから「オオカミ忌」なんて季語ができそうになっているのだよ。生きているなら声をあげなよ、と呼びかける一句は、まるで立て籠もり犯人に「出ておいで!」と呼びかける母親のようでもある。

季語「オオカミ忌」の本意には、どこかでニホンオオカミの一家族が種を繫いでいるかもしれないという思いも含まれていると考えるべきか。忌日の季語なのに、生きているかもしれないという謎とロマンが内包されている。これは大きな特徴と成り得る要素だ。

ロマンという意味では、こんな発想の句もあった。科学がロマンであれば、歴史もまたロマンだ。

オオカミの忌やテムジンの父祖として(秦 孝浩)

「テムジン」は、モンゴル帝国の初代皇帝チンギス・カンの本名。伝説的に「父祖」を辿れば、天命を受けてバイカル湖の汀に降り立ったボルテ・チノ(蒼き狼)と妻コアイ・マラル(白き牝鹿)だったそうな。「テムジンの父祖」は、青い狼であった。大陸からやってきたオオカミたちが、ニホンオオカミとして日本列島で生き抜き、そして絶滅していった。人間の歴史とオオカミの歴史が一句の世界で壮大に交差する。

人名を詠み込んだ句もたくさん届いたが、圧倒的に多かったのは「おおかみに螢が一つ付いていた 金子兜太」からの発想だった。

オオカミ忌兜太育てし秩父かな(岡まゆみ)

兜太呼ぶ秩父の里のオオカミ忌(桑原淑子)

秩父路に兜太蛍やオオカミ忌(池田敏代)

ニホンオホカミ忌兜太のホタル付けてゐる(福地秀雄)

ニホンオオカミ絶滅の「オオカミ忌」に、俳句界の大神でもある金子兜太氏への思いを重ねた四句。ただ「オオカミ忌」「兜太」「秩父」「蛍・ホタル」の単語がこのように並べられると、どうしても類想感を免れない。本歌取りとしては、言葉を取り過ぎているのだろう。ならば、こういう展開はどうか。

オオカミ忌蛍は群るるものらしき(ひでやん)

オオカミが絶滅した後、あの兜太のオオカミに付いていた蛍はどこに行ってしまったのか。一匹のオオカミの魂が一匹の蛍になるのだとしたら、「オオカミ忌」の蛍たちは、静かに群れているに違いない。「蛍は群るるものらしき」という連体形の余白に「オオカミ忌」の慟哭が広がる。本歌取りで拝借する言葉の分量とは、このぐらいが適量ではないかと腑に落ちた作品。

実は、今回の兼題「オオカミ忌」は、現代俳句協会七十周年記念シンポジウム(2017年11月23日)の席上、パネリストの渡辺誠一郎氏から提案されたものだ。本連載を始めるきっかけのひとつとなったのが「オオカミ忌」という言葉との出会い。渡辺氏にその旨をお話した直後、眷属(けんぞく)信仰でも知られる飯舘村・山津見(やまつみ)神社の天井絵の写真(二百数十頭のオオカミが描かれている)、ニホンオオカミ絶滅に関する資料等を送って下さった。

1904年、宮司であった久米中時氏が旧相馬中村藩の御用絵師に描かせたのが、山津見神社拝殿の天井絵なのだそうな。写真には、躍動感溢れる狼、飄々とした表情をみせるオオカミたちが、生き生きと描かれている。

この貴重な天井絵は、2013年4月に焼失するのだが、その直前に調査のために撮影した写真が残っていたおかげで、2016年東京藝術大学大学院保存修復日本画研究室荒井経准教授(当時)を中心とした同大学院の学生たちによって、復元されたのだという。学生たちの描いた復元天井絵の写真はネット上でも見ることができる。筆先から生まれるオオカミたちの息遣いが伝わるような作品だ。

学生たちは、遺された資料写真からそれを復元させたが、俳人たちは己の想像力で再生させようとする。

眼閉づる赤き歯茎やオホカミ忌(武井かま猫)

残響に浮きし肋やオオカミ忌(次郎の飼い主)

現在生きている人間は誰一人も見たことがないニホンオオカミだが、俳人的想像力は、死して剝き出しになっている「赤き歯茎」を腥く臭わせ、遠吠えの「残響」に浮かび上がる痩せ衰えた「肋」を痛々しく映像化する。二句ともに、中七「や」によって強調される部位が生々しい手触りとして表現されている。

江戸時代にはニホンオオカミに狂犬病が流行し、明治時代になって西洋犬が入ってきたことでジステンパーが広がる。これら伝染病もニホンオオカミ絶滅の大きな原因ではあったが、人間の手による駆除もその現象に拍車をかけた。狂犬病等から自分たちを守るという意味もあったが、江戸後期から明治初期には、魔除けの加持祈禱にオオカミの頭蓋が使われていたらしい。

老マタギ大きく笑ひオホカミ忌(加瀬京子)

オホカミ忌またぎらしきが豆腐買ふ(金野秀次)

猟師たちにとって獲物を仕留めることは、当然の仕事だ。「大きく笑ひ」ながら、今日のオオカミは高値で売れたぞと喜ぶ老いた「またぎ」。その皺だらけの笑顔に、死んでいく狼の赤い歯茎や痩せ衰えた肋がオーバーラップしていくような気がする。「豆腐」を買いにきた「またぎ」もいる。金が入ったので、酒の肴でも仕入れにきたか。「またぎらしきが」という表現に、かの時代の表情が見えるような気がする。

オオカミ忌山神様も淋しかろ(田中裕子)

オオカミたちが故郷の山を縦横に駆けていた時代、「オオカミ」の名は「大神」に通じるものでもあった。山そのものを神とする信仰もあり、「山神様」の存在を信じる山の民たちもいたに違いない。狼が絶滅してから山は静かになった。が、次第に猪や猿が増え、違う意味で騒がしくなった。「オオカミ忌」がやってくるたびに「山神様」も深い感慨を抱いているに違いない。「淋しかろ」という昔話のような語り口が優しくて淋しい。

おほかみ忌オラショは低くくくもりて(西川由野)

「オラショ」とは、隠れキリシタンの礼拝で唱える祈りの言葉。信者たちはオオカミの命にも思いを馳せているのだろうか。生きるために殺すという図式は、命あるものたち全てが共有する永遠の命題だ。「オラショ」は「低くくくもり」つつ唱え続けられる。

オオカミ忌遠野のなんと晴れわたる(すりいぴい)

オオカミ忌ただ尾根晴れて晴れて晴れ(薄荷光)

「遠野」は、伝説と民話の地。狼にまつわる伝承も残っている。「オオカミ」が絶滅した今も、遠野盆地の上の空は晴れ渡っている。悲しいまでに青い空は「オオカミ」たちのいない世界。「晴れて晴れて晴れ」とたたみ掛ける調べのなんと切ないことか。

◆「オオカミ忌」入選 18句

老マタギ大きく笑ひオホカミ忌 (加瀬京子)

オオカミ忌山神様も淋しかろ (田中裕子)

オホカミ忌またぎらしきが豆腐買ふ (金野秀次)

オホカミ忌擬宝珠のごとき糞の青 (高橋麗子)

山林の二束三文オホカミ忌 (緒方順一)

絶壁の先の群青オオカミ忌 (七瀬ゆきこ)

オホカミ忌星瞬きを強うせよ (立川六珈)

太陽は杣山に落つオオカミ忌 (斎乃雪)

オオカミ忌月の欠片を嚙み砕き (田中由づる)

オオカミ忌遠野のなんと晴れわたる (すりいぴい)

おほかみ忌オラショは低くくくもりて(西川由野)

オオカミ忌ただ尾根晴れて晴れて晴れ(薄荷光)

オオカミの忌やテムジンの父祖として(秦孝浩)

大夕焼けニホンオオカミ忌や暮れぬ (淡野洋子)

遠吠は霊峰の風オオカミ忌 (一斤染乃)

残響に浮きし肋やオオカミ忌 (次郎の飼い主)

百年を拓く重機やオオカミ忌 (中西柚子)

眼閉づる赤き歯茎やオホカミ忌 (武井かま猫)

◆「オオカミ忌」佳作 54句

まぶたには空に立つ波オオカミ忌 (明惟久里)

オオカミ忌チェンソーひびく行者山 (梅本幸子)

月光よたれも知らないオオカミ忌 (丸山ま美)

おほかみ忌むかし鬼棲む大江山 (八川信也)

オオカミ忌森の匂いの星ひとつ (淡野洋子)

痩せこけて星に遠吠えオホカミ忌 (大村森美)

ニッポンもオオカミもまた忌日なり (神戸千寛)

オホカミ忌だんだん遠くなる系譜 (髙田良子)

松明の一灯も無しオオカミ忌 (渡部慎一)

オオカミ忌「明日の神話」の前に立つ(たむら葉)

暗がりの義眼光れりオオカミ忌 (蓼科川奈)

冥婚の契り交はせるオホカミ忌 (内藤羊皐)

噓つきは口縫われるよオオカミ忌 (中山典子)

おおいぬ座の星は碧くてオオカミ忌 (宙のふう)

南天に青き星ありオオカミ忌 (洒落神戸)

全滅と絶滅何れオオカミ忌 (田中亜紀子)

オオカミ忌一つ事件がありました (登りびと)

薄明は死の色ニホンオオカミ忌 (次郎の飼い主)

胴長で短足の血やオオカミ忌 (都乃あざみ)

オオカミ忌耳鳴りは遠吠えの碧 (よだか)

兜太呼ぶ秩父の里のオオカミ忌 (桑原淑子)

秩父路に兜太蛍やオオカミ忌 (池田敏代)

オオカミ忌兜太育てし秩父かな (岡まゆみ)

ニホンオホカミ忌兜太のホタル付けてゐる(福地秀雄)

オオカミ忌蛍は群るるものらしき (ひでやん)

新札の束やニホンオオカミ忌 (杉山和美)

オオカミ王ロボをまた読むオオカミ忌(曽根新五郎)

奥駈の未踏の岩やオオカミ忌 (阿辻 豊)

「漂泊の牙」読むニホンオオカミ忌 (徳川好子)

オホカミ忌月知つてをり冴ゆるなり (藤田まさ子)

負け犬も剝く牙はありオオカミ忌 (福永浩隆)

みちのくの越訴山道オオカミ忌 (和城弘志)

猟犬の首輪吊るされオオカミ忌 (玉井瑛子)

孕まざる子宮のしじまオホカミ忌 (梶真結子)

剝製に遠吠えを聞くオオカミ忌 (遠藤昭三)

姥捨野に吠えし日はるかオオカミ忌 (藤井樹平)

故郷は秩父なりけりオオカミ忌 (木村啓子)

剝製に銃弾の穴オオカミ忌 (髙梨 裕)

オオカミの声は空耳忌日なり (佐藤みね)

読み返す北越雪譜やおおかみ忌 (須藤義紀)

人に牙剝くる剝製オオカミ忌 (松鷹久子)

そまうどの串焼きに酌むおほかみ忌 (愚己庵)

オオカミ忌なにかの肉を嚙みちぎる (方城奈都美)

褐色の絵本閉ぢたりオホカミ忌 (花節湖)

鳴くこゑの天空にありオホカミ忌 (小嶋芦舟)

満月に遠吠え洩れるオオカミ忌 (藤下恒)

オホカミ忌台座狼苔むせり (清家馬子)

オオカミ忌凍つる心の獣呻く (三原由紀子)

オオカミ忌遠吠え誰か聞こえざる (みつきみすず)

遠吠えの吉野に響くやオオカミ忌 (安藤和子)

黒雲のにわかに涌きてオオカミ忌 (柳村光寛)

よもすがら唸る裏山狼忌 (渡辺みつえ)

オオカミ忌いつの日か来るニンゲン忌(藤田康子)

神の子にしたがひゐたるオホカミ忌 (田草川種賢)

-

■夏井いつき プロフィール

■夏井いつき プロフィール

俳句集団「いつき組」組長。毎日俳句大賞「一般の部」「こどもの部」選者。

テレビやラジオの出演の他、YouTube「夏井いつき俳句チャンネル」も開設。

俳句の豊かさ、楽しさを伝えるため「俳句の種」を蒔きつづけている。