本の森

編集部へのご恵贈ありがとうございます

2021年以後の刊行書から順不同でご紹介します

滝澤和治『福田甲子雄の百句』

令和4年10月

ふらんす堂

定価:1650円(税込)

飯田龍太門の著者が福田甲子雄(昭和2~平成17年)の句を鑑賞した一冊。甲子雄は飯田蛇笏・龍太に師事して「雲母」を支えた俳人で、蛇笏・龍太と同じく、山梨の風土の中で作句していました。著者もまた山梨に根付いた俳人であり、生前の甲子雄の謦咳に接した一人です。

本書はふらんす堂の「百句」シリーズの一冊として刊行されています。同シリーズはすでに31冊が刊行されており、取り上げられる俳人と著者の関係性もさまざまで、鑑賞の書きぶりも千差万別です。その中で本書の特色として挙げるとすれば、著者にとってかつて身近に接した俳人でありながら、自解や「雲母」などの資料も活用しつつも鑑賞の上では客観的な態度をとり、独自の読みを施していることです。その読みは丁寧で、深度があります。

涸れ川の火に少女きて鶴となる

甲子雄の句には、ロマンティシズムにあふれ、幻想性が感じられるものが結構あるのですが、昭和36・7年頃に詠まれたこの句は、特にその印象を強く感じます。著者はこの句に対して、まず「冬の磧。安全な場所で暖を取るための小さな焚火であろう。父を呼びに来たらしい「少女」も黙って焚火の前に立つ」と、情景を整理します。「火」「少女」「鶴となる」といった抽象的な言葉の連なりから、ややもすれば、イメージが前面に出る前衛俳句のようにも見えるこの句には、実は「磧」「焚火」「父」が隠れているのです。

その上で、鑑賞はつづきます。「不意に両手を水平に拡げて案山子のような真似をする。アニメーションに似た映像を伴う幻想として受け止めると、少女は容易く鶴へと変身してしまう。しかし、細身の身体が鶴に見えるのは一瞬であり、すぐに父と少女の短い会話が覚醒させる」。観念ではなく、あくまで具象として読み解き、それから「アニメーションに似た映像を伴う」という補助線を引いて読者の頭に浮ぶ像を言語化し、そしてまた現実的な景へと着地するのです。

「甲子雄の作品の中では一際若々しく、メルヘンチックな世界へと誘う句だ」という、作家論的位置づけをして、この句の鑑賞は結ばれます。わずか200字程度の鑑賞文の中にさまざまな要素がぎっしりと詰まっており、それでいて窮屈な印象はありません。甲子雄の俳句はもちろん、著者の熟練の鑑賞文に唸らされるのです。

〈青葉の旭執念水と流れ去る〉の「と」について「「と」は、“……と共に” よりも “……のように” と比喩に見なす方がよかろう」と指摘したり、〈霧を来て蕎麦刈り霧を帰りけり〉について「歳時記にある「蕎麦刈」は “生活” の分類で初冬に入っているが、これは平地でのもの」「この句では「霧」があるので、夏蒔きで秋に収穫するタイプのようだ」と注釈したりと、一般の読者が誤解しそうなポイントで的確な解説が入るのも魅力です。

巻末の評論「風土に対(むか)う直ごころ」では、主に第1句集『藁火』(昭和46年)の句を中心に取り上げ、甲子雄の資質を論じます。この評論の中で著者は、「若きエネルギーの横溢」が見られる句を肯定的に挙げたのち、一方で、「『藁火』には “馬” を詠んだ作品が幾つかある」として代表句〈磨かれし馬匂ふなり夏木立〉など9句を挙げ、次のように述べます。

ここでは明らかに、馬は甲子雄自身であろう。何となく抑圧された思いを秘めながら健気に生きるような姿に共感するだけでなく、その生命力の方にこそ惹かれている気配がある。然も、馬という動物に対する美意識が生まれていて、感情移入に於いても抑制の表現が自在に果たされているようだ。

「抑制」が効いているというのは、この評論における重要な評価軸です。著者はさらに「抑制」のある句を挙げて甲子雄の死生観を考察し、最後に〈ふるさとの土に溶けゆく花曇〉(『青蟬』昭和49年)について、「微かな涅槃の心境」「風土に対う直ごころがあればこその一つの到達点」と、最大限に評価しています。(編集部)

-

02月04日

『幕末の漂流者・庄蔵』岩岡中正 -

01月29日

『無辺』小川軽舟句集 -

01月21日

『福田甲子雄の百句』滝澤和治 -

01月15日

『黒田杏子の俳句 櫻・螢・巡禮』髙田正子 -

01月10日

『草の罠』水野真由美句集 -

01月01日

『薔薇は薔薇』安藤喜久女句集 -

12月29日

『創刊45周年記念「浮野」合同句集 観照一気』浮野俳句会 -

12月25日

『俳句再考 芭蕉から現代俳句まで』林誠司 -

12月24日

『遠き船』松野苑子句集 -

12月17日

『付箋』田口茉於句集 -

12月10日

『ねぶた』佐藤弥澄句集 -

12月03日

『北落師門』黛まどか句集 -

11月30日

『移動式の平野』古田嘉彦句集 -

11月19日

『もっと俳句が好きになる 俳句ちょっといい話』谷村鯛夢 -

11月13日

『ふつうの未来』越智友亮句集 -

11月12日

『ことり』小川楓子句集 -

11月05日

『雷の跡』加藤瑠璃子句集 -

11月05日

『金色』抜井諒一句集 -

10月29日

『もみの木』深見けん二句集 -

10月29日

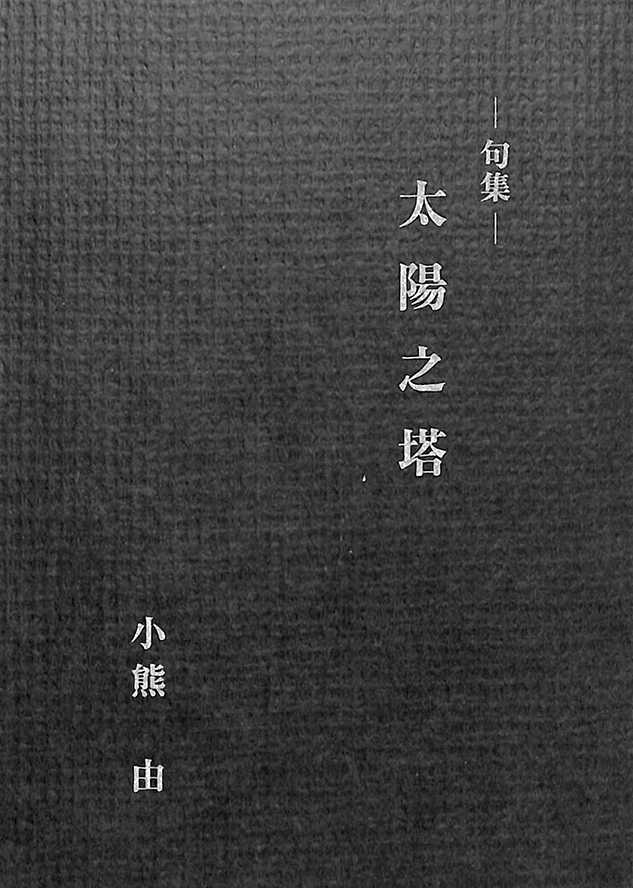

『太陽之塔』小熊由句集