本の森

編集部へのご恵贈ありがとうございます

2021年以後の刊行書から順不同でご紹介します

松野苑子句集『遠き船』

令和4年4月

角川文化振興財団

定価:2700円+税

現在は「街」(主宰:今井聖)に所属する大ベテランの第3句集。2009年から2021年までの句を収録。著者は2016年に第62回角川俳句賞を受賞しており、受賞後最初の句集です。一読して感じるのは句柄の広さで、硬軟さまざまの句が収められていますが、主調をなすのは、日常を切り取り、読者の微苦笑を誘う句です。

サフランやいいえばかりに丸をつけ

折鶴は角が命や雪激し

ガーベラや厚き手紙の恐ろしき

1句目、街頭のアンケートにひっかかってしまったのか、病院や献血ルームの問診か、形式的な設問ばかりだと内心で思いながら、次々と「いいえ」に丸をつけていきます。アンケートや問診票に答える機会の多い現代人なら首肯してしまう句です。2句目、「雪激し」といえば橋本多佳子の〈雪はげし抱かれて息のつまりしこと〉(『紅絲』1951年)ですが、雪の激しさが愛の激しさと重なり合う多佳子の句とは異なり、松野句は子どもに折り紙のコツを伝授するようなおだやかな風情。「角が命」という言い方も、鶴を折るときにはよく言われることです。とはいえ、ピシッと折られた紙の印象と「雪はげし」がかすかに響き合います。3句目、「手紙」は俳句でよく読まれる素材。〈いくたびも手紙は読まれ天の川〉(中西夕紀『朝涼』2011年)、〈手紙よく書きたるむかし青葉木菟〉(片山由美子『香雨』2012年)、〈アマリリス手紙は夜も運ばるる〉(大西朋『片白草』2017年)のように、ロマンチックな、叙情的なものとして詠まれることの多い手紙ですが、掲出句の手紙は何やら嫌な感じ。この分厚さ、そしてこの差出人、お説教か面倒ごとか、あまり開封したくない手紙のようです。

蘭鋳にやたら詳しき転校生

「超能力」読みをる爺の春の暮

この2句などは笹公人氏の短歌のような世界観です。特定の分野の知識をよどみなく話して同級生を驚かせる転校生、新聞や雑誌の広告に載っている怪しげな超常現象の本を注文して電車などで読んでいるご老人、きっとどこかで見たことがあるような気がする、可笑しな他人です。

小鳥屋の百の扉や冬日中

こちらはユーモアを抜きにした静謐な句。小鳥が一羽ずつ籠に入って所狭しと並ぶ小鳥屋の圧巻の景。百の籠があれば百の扉があり、もしいちどきにひらけば、鳥たちは一斉に飛び立つでしょう。そんな想像を誘いつつも、鳥たちは与えられた籠に収まり、扉は閉じています。どの籠にも注ぐ冬の日の美しいこと。

死者の名を流し続ける菫かな

「東日本大震災」という前書きがついています。かつては大きな事故・災害のときには、安否確認をしたい親族・知人のために、新聞やテレビのニュースで死者の名前が報じられることもありましたが、2011年のこのときは、地域ごとの死者の総計が、日々、報じられるばかりでした。当時、長谷川櫂氏が〈かりそめに死者二万人などといふなかれ親あり子ありはらからあるを〉(『震災歌集』22011年)と詠んだ背景には、こうしたメディア環境があったはずです。

掲出句は、新聞やテレビの代わりに菫というささやかな花が死者の名前を伝えている、伝え「続け」ているという句です。一日、いや数時間ごとに、メディアが発表する死者数が増えていった当時の記憶が「続ける」という補助動詞から喚起されます。〈風や えりえり らま さばくたに 菫〉(小川双双子『囁囁記』1981年)という先行句があるからでしょうか、切実さ、かそけさも漂う句です。一方で、死者個々人の名前を呼ぶのが世俗のメディアではなく可憐な菫であることに、いくばくかの救いもあるように感じられます。(編集部)

-

09月30日

『神保町に銀漢亭があったころ』堀切克洋編 -

07月30日

『森は今』西池みどり句集 -

07月24日

『語りたい兜太 伝えたい兜太 13人の証言』董振華編 -

05月28日

『句集と小説 遙かなるマルキーズ諸島』マブソン青眼 -

05月21日

『俳句の国際化と季語 正岡子規の俳句観を基点に』桜かれん -

05月13日

『あやかり福』布施伊夜子句集 -

04月30日

『星野立子賞の十年』星野立子賞選考委員会編 -

04月23日

『雨滴』山西雅子句集 -

04月16日

『暦日』加藤喜代子句集 -

04月09日

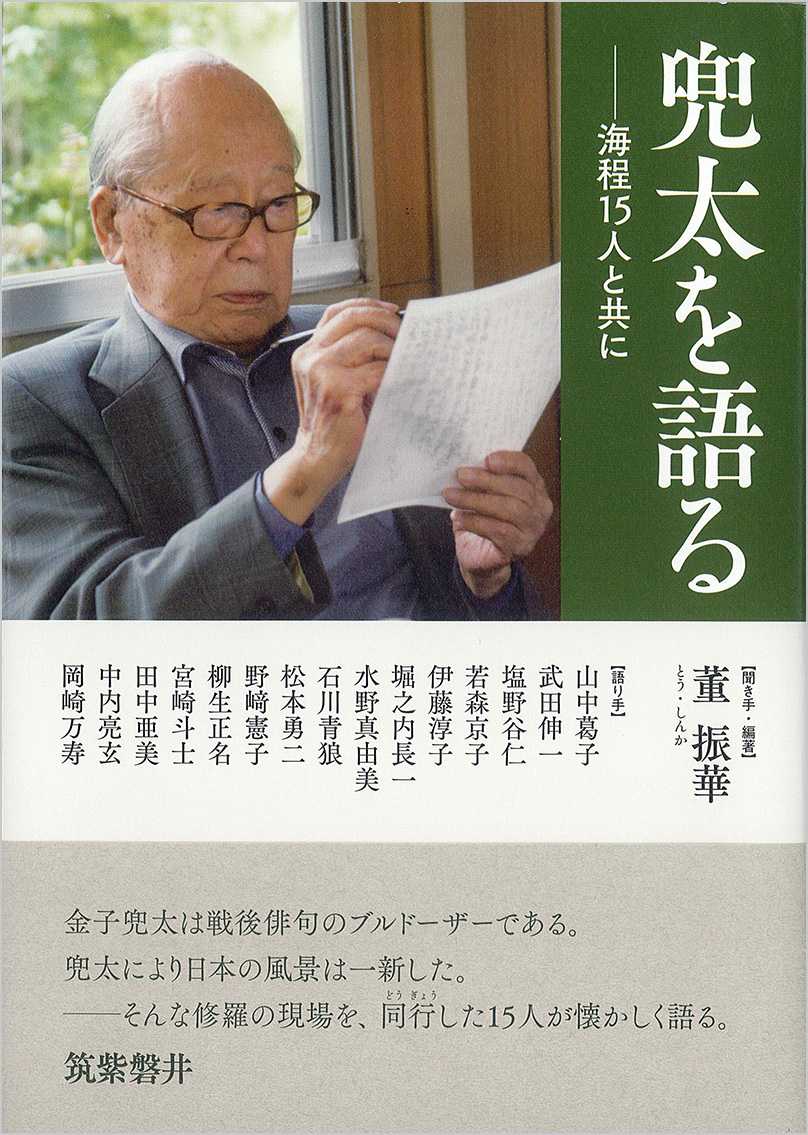

『兜太を語る 海程15人と共に』董振華編 -

04月02日

『本当は逢いたし』池田澄子 -

03月26日

『俳句日記2012 瓦礫抄』小澤實 -

03月19日

『水と茶』斉藤志歩句集 -

03月12日

『花と夜盗』小津夜景句集 -

03月05日

『はだかむし』恩田侑布子句集 -

02月19日

『黛執全句集』 -

02月19日

『明日への触手』西池冬扇 -

02月12日

『ドナルド・キーンと俳句』毬矢まりえ -

02月12日

『芭蕉の風景』(上・下)小澤實