本の森

編集部へのご恵贈ありがとうございます

2021年以後の刊行書から順不同でご紹介します

毬矢まりえ『ドナルド・キーンと俳句』

令和4年7月

白水社

定価:2700円+税

昭和・平成期を代表する外国人日本文学研究者であるドナルド・キーン。2012年には日本国籍も取得し、2019年に亡くなるまで旺盛な研究活動を続けました。本書は、キーンが若き日に日本文学研究を志すきっかけの一つとなったA・ウェイリー訳『源氏物語』の日本語訳を行った人物である著者が、キーンの研究業績における俳句の位置づけを辿った一冊です。

第一章「日本文学研究者への道」では、戦後、コロンビア大学に復学し、角田柳作のもとで本格的に日本文学研究に従事するなかでキーンが関心を示した芭蕉の『奥のほそ道』に注目し、初期のキーンがこの古典文学をどのように理解し、捉えたかについて、韻律・テーマ・暗示性といった観点から検証しつつ、彼の芭蕉句の解釈も取り上げます。またキーンが発句だけではなく連歌・連句という形式のユニークさに注目した最初の外国人研究者であったことも指摘されます。

第二章「俳句の海外受容」は、海外における俳句の紹介という大きな枠組みのなかでキーンの業績を捉えるために、海外への俳句の伝播の歴史を考える章です。チェンバレン、ハーン、ウィリアム・アストンら明治期の紹介者にはじまり、戦前期からキーンと同時代までの各国の主要な人物が取り上げられ、その俳句理解が確かめられます。それによって、キーンの『日本の文学』『日本文学アンソロジー』が果たした意義や、「禅」のような概念とは距離を置いて客観的な文学史の流れのなかで俳句を説明したキーンの理解の重要性が浮かび上がってきます。

第三章「ドナルド・キーンの俳句観の深化」は、彼の前半生における重要な業績がなされたのち、折に触れて彼の著述にあらわれる俳句への言及がいかなるものであったかを検証する章です。たとえば『日本文学アンソロジー』の俳句の紹介が蕉門俳諧で終わっているのに対し、その後の著述では、正岡子規以後の近代俳句が取り上げられるようになります。彼が参考にしていた日本側の資料を指摘しながら、彼が構想した文学史においてどのような近代俳句が、どのようなニュアンスで評価されていったのかについて、著者は丁寧にキーンの残した文章を辿っていきます。

第四章「日記文学」では、キーンの研究の重要な部分を占める日記文学というテーマに注目し、俳句と関係する部分を洗い出したものです。また第五章「ドナルド・キーン俳句集」では、子息・誠己氏の協力を得て書簡や色紙なども丹念に調査した結果収集することができた、キーンの俳句25句が取り上げられます。日本語での最初の俳句と思われる〈初雪や秋の紅葉も白く見ゆ〉(昭和22年)など、これまで知られていなかった句が発見されており、貴重な調査といえるでしょう。なお〈初雪や〉の句は、親友・横山正克宛の書簡に記されていた句だそうです。(編集部)

-

09月30日

『神保町に銀漢亭があったころ』堀切克洋編 -

07月30日

『森は今』西池みどり句集 -

07月24日

『語りたい兜太 伝えたい兜太 13人の証言』董振華編 -

05月28日

『句集と小説 遙かなるマルキーズ諸島』マブソン青眼 -

05月21日

『俳句の国際化と季語 正岡子規の俳句観を基点に』桜かれん -

05月13日

『あやかり福』布施伊夜子句集 -

04月30日

『星野立子賞の十年』星野立子賞選考委員会編 -

04月23日

『雨滴』山西雅子句集 -

04月16日

『暦日』加藤喜代子句集 -

04月09日

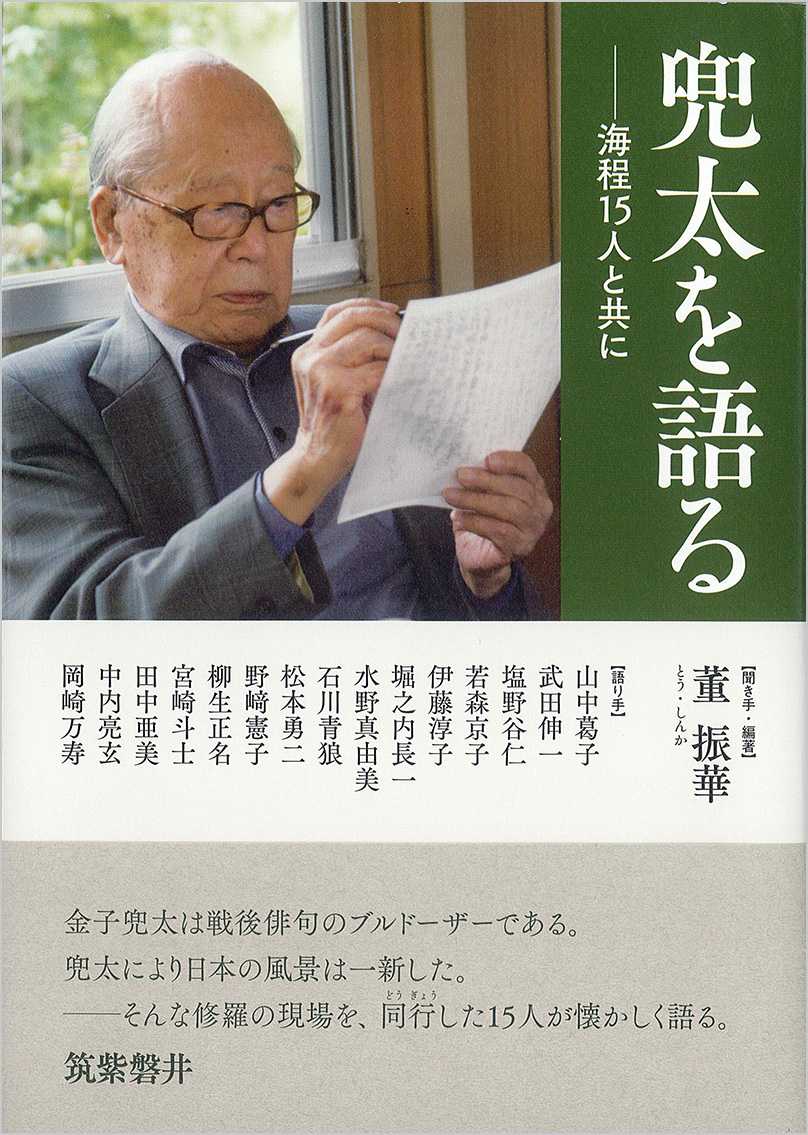

『兜太を語る 海程15人と共に』董振華編 -

04月02日

『本当は逢いたし』池田澄子 -

03月26日

『俳句日記2012 瓦礫抄』小澤實 -

03月19日

『水と茶』斉藤志歩句集 -

03月12日

『花と夜盗』小津夜景句集 -

03月05日

『はだかむし』恩田侑布子句集 -

02月19日

『黛執全句集』 -

02月19日

『明日への触手』西池冬扇 -

02月12日

『ドナルド・キーンと俳句』毬矢まりえ -

02月12日

『芭蕉の風景』(上・下)小澤實