本の森

編集部へのご恵贈ありがとうございます

2021年以後の刊行書から順不同でご紹介します

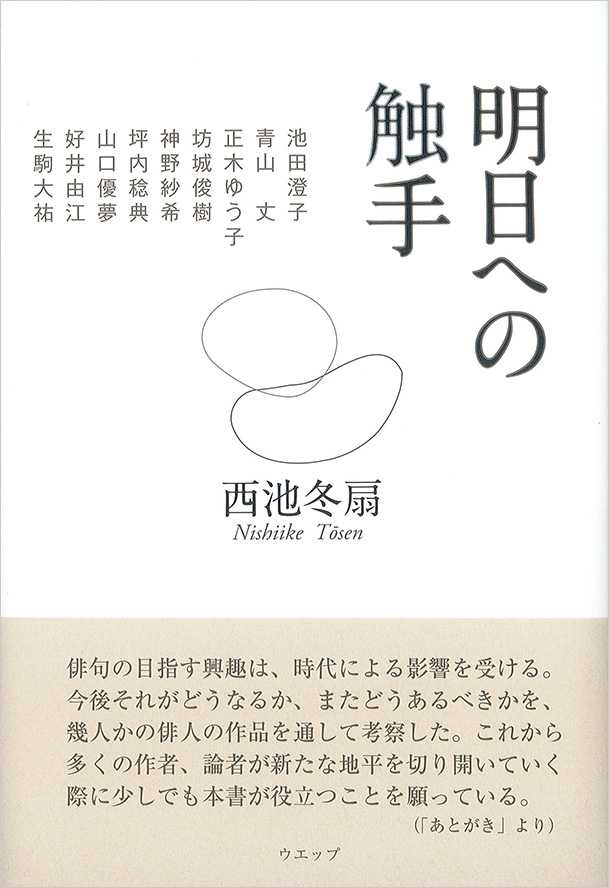

西池冬扇『明日への触手』

令和4年9月

ウエップ

定価:2750円(税込)

俳句において、鑑賞と評論の違いは何でしょうか。さまざまな考え方があるかと思いますが、その一つは、何か一つの視点に基づいているかどうかではないでしょうか。特に複数の句を取り上げる場合、鑑賞であればそれぞれの句の鑑賞は独立していてもかまいませんが、評論の場合、一つの軸によって句同士が貫かれていることが求められます。

すでに論客として複数の俳句評論集を持つ著者の近刊である本書は、その軸を「時代」に設定しました。「俳句の目指す興趣は、時代による影響を受ける。今後それがどうなるか、またどうあるべきかを、幾人かの俳人の作品を通して考察した」(あとがき)というように、現代俳人の句がいかなる時代状況と呼応しているのかに注目したのがこの評論集です。池田澄子、青山丈、正木ゆう子、坊城俊樹、神野紗希、坪内稔典、山口優夢、好井由江、生駒大祐の9氏が俎上に上がります。

たとえば正木ゆう子氏は、「現代人のもつ宇宙像を、理屈だけではなく感覚として趣にまで昇華し表現する俳人の一人」と位置づけられます。よく知られる〈水の地球すこしはなれて春の月〉(『静かな水』)は、月を眺める地球上の眼と、地球と月を見渡す大きな眼という二つの視座が併存する「メタ空間の眼」によって詠まれている、と氏は指摘します。〈木をのぼる水こそ清し夏の月〉(同前)の評も卓抜で、木の幹に耳や聴診器を当てて樹木が吸い上げる水音を聴くという近時の流行を引き合いに出し、そしてそれは実際には風の音が聞こえているだけの誤解だということも指摘しながら、それを樹木の命の鼓動として聞くという感覚の存在を示唆し、この句は「観念的な情感を述べ、かえって読者の脳裡にイメージが描かれることを成功させている」とします。

神野紗希氏を評するにあたっては、神野氏が評論で提示している「透明な私」と、その「透明な私」が主体となって発される「語りかけ」の文体という概念に注目し、それによって神野氏を捉えようとします。いまだ充分に読まれているとはいえない神野氏の口語俳句論を咀嚼し、評価した点でも意義のある論考です。

ほかにも生駒大祐氏の〈背に紙貼られ花野に行つたきり〉(「WEP俳句通信」124号)を、ノスタルジックなイタズラの景としてのみならず、「強制的にその人を辱めるため」におこなわれた歴史上の数々の行為を連想させるものとして理解したり、坊城俊樹氏の〈隠岐沖へ木端微塵や夜這星〉(『零(Zero)』)を「流され王後鳥羽の島での生活の一面を想起させる土俗的な趣がある」と評して、「一つ一つの言葉が背景として歴史的に重ねてきた意味の世界を有効に利用する」俳人としての坊城俊樹像を立ち上げたりと、重要な指摘がたくさんなされています。(編集部)

-

09月30日

『神保町に銀漢亭があったころ』堀切克洋編 -

07月30日

『森は今』西池みどり句集 -

07月24日

『語りたい兜太 伝えたい兜太 13人の証言』董振華編 -

05月28日

『句集と小説 遙かなるマルキーズ諸島』マブソン青眼 -

05月21日

『俳句の国際化と季語 正岡子規の俳句観を基点に』桜かれん -

05月13日

『あやかり福』布施伊夜子句集 -

04月30日

『星野立子賞の十年』星野立子賞選考委員会編 -

04月23日

『雨滴』山西雅子句集 -

04月16日

『暦日』加藤喜代子句集 -

04月09日

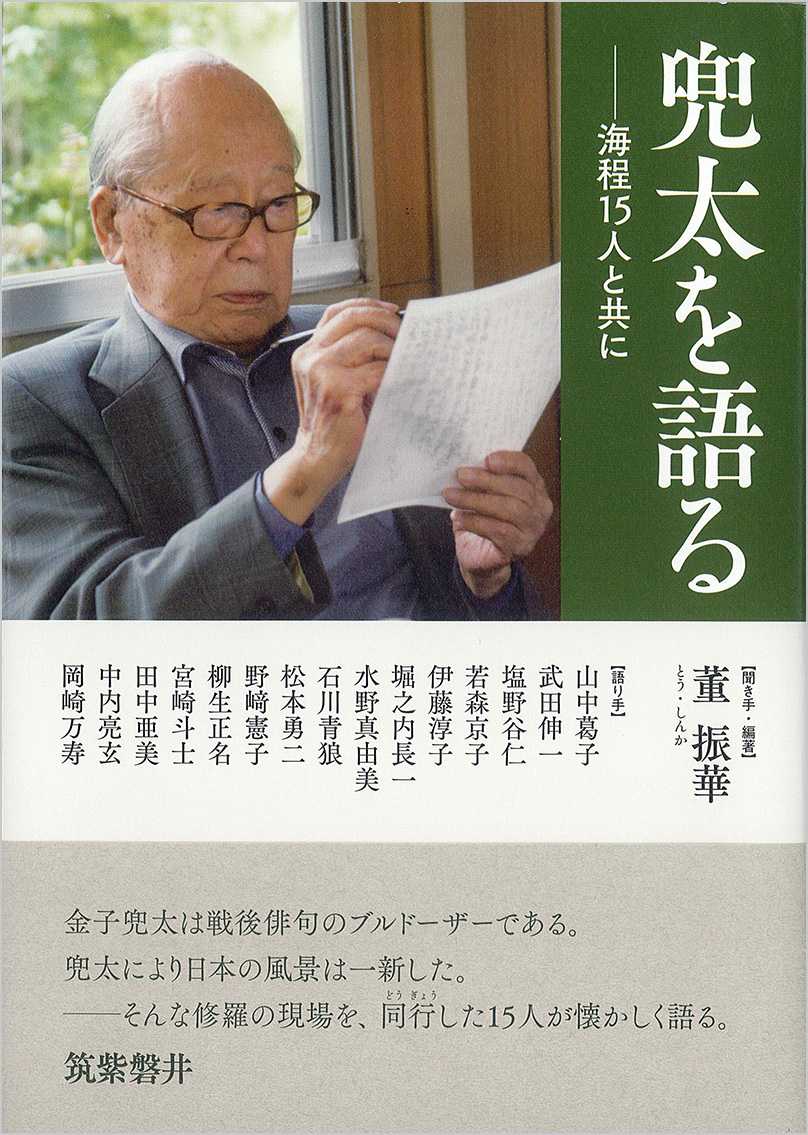

『兜太を語る 海程15人と共に』董振華編 -

04月02日

『本当は逢いたし』池田澄子 -

03月26日

『俳句日記2012 瓦礫抄』小澤實 -

03月19日

『水と茶』斉藤志歩句集 -

03月12日

『花と夜盗』小津夜景句集 -

03月05日

『はだかむし』恩田侑布子句集 -

02月19日

『黛執全句集』 -

02月19日

『明日への触手』西池冬扇 -

02月12日

『ドナルド・キーンと俳句』毬矢まりえ -

02月12日

『芭蕉の風景』(上・下)小澤實