本の森

編集部へのご恵贈ありがとうございます

2021年以後の刊行書から順不同でご紹介します

林誠司『俳句再考 芭蕉から現代俳句まで』

令和4年8月

俳句アトラス

定価:2200円+税

「俳句四季」「俳句界」の編集長を経て現在は出版社「俳句アトラス」の代表である著者。俳人としては「河」から出発し、現在では「海光」の代表です。本書はその林氏が「日々、俳句に接しながら考えたこと、疑問に思ったことを書き連ねたもの」(「あとがき」)で、俳句実作者が作句する上で有益なヒントに満ちた一冊です。

たとえば「俳枕に賛成しない理由」では、俳人が愛した地、俳句に多く詠まれた地を指す「俳枕」という概念についての疑問が述べられます。この言葉は和歌の「歌枕」に対応するものとして俳壇で使われている言葉ですが、そもそも和歌の歌枕と俳句の俳枕は重複するものが多いためあえて区別する必要がなく、加えて歌枕の場合、「名取川」といえば「じっと秘めている恋」を含意するといった歌枕ごとの意味があるものの、俳枕にはそれがない、というのが疑問の理由です。しいて俳枕として意味を持つのは芭蕉が『おくのほそ道』で見出した「山寺」くらいであるとし、「私は「俳枕」に反対しているわけではない。安易な選定はせず「俳枕」の特徴、魅力を考え」るのが重要だ、といいます。

このように、意見の根拠が、芭蕉をはじめとする近世俳諧や正岡子規・高浜虚子らの近代俳句の歴史に関する知識に基づいているのが本書の頼もしさです。「字余り・字足らずの問題」の章では、芭蕉が弟子に送った書簡にある字余りの見解が紹介されます。

文字あまり、三四字、五七字あまり候ても、句のひびきよく候へばよろしく、一字にても口にたまり候を御吟味有るべき事

著者はこれを「字余りは構いません。三字、四字、五字、六字余っても句の調べが良ければいいのです。逆に、一字程度の字余りでも、調べがもたつくようであればよくよく吟味してください」と訳した上で、次のように述べます。

我々は六字の字余り、例えば「八・七・八」のような形の俳句を認めているだろうか。今は「字余り」を極端に嫌がる俳人、指導者が多いのではないか。このことは私がいつも気になっている。多くの俳人の添削を見てみると、「文法」等に拘り過ぎである。それが句の調べを悪くしてしまってさえいる。俳句は「韻文」である。

温故知新の態度で現代の俳句を「再考」する著者の思考の道筋が窺えます。トピックは挨拶性、雅俗論、写生、歳時記、類句、結社など多岐にわたり、読者の関心に合致する章がきっとあるのではないでしょうか。(編集部)

-

09月30日

『神保町に銀漢亭があったころ』堀切克洋編 -

07月30日

『森は今』西池みどり句集 -

07月24日

『語りたい兜太 伝えたい兜太 13人の証言』董振華編 -

05月28日

『句集と小説 遙かなるマルキーズ諸島』マブソン青眼 -

05月21日

『俳句の国際化と季語 正岡子規の俳句観を基点に』桜かれん -

05月13日

『あやかり福』布施伊夜子句集 -

04月30日

『星野立子賞の十年』星野立子賞選考委員会編 -

04月23日

『雨滴』山西雅子句集 -

04月16日

『暦日』加藤喜代子句集 -

04月09日

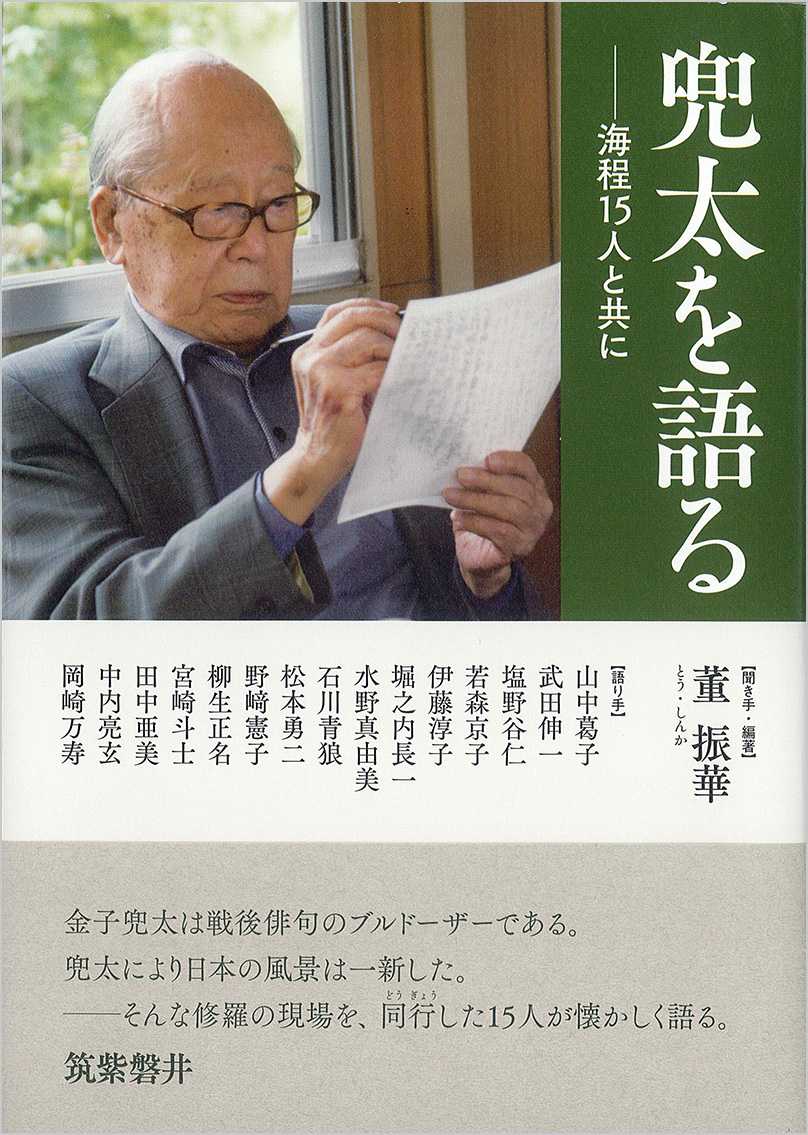

『兜太を語る 海程15人と共に』董振華編 -

04月02日

『本当は逢いたし』池田澄子 -

03月26日

『俳句日記2012 瓦礫抄』小澤實 -

03月19日

『水と茶』斉藤志歩句集 -

03月12日

『花と夜盗』小津夜景句集 -

03月05日

『はだかむし』恩田侑布子句集 -

02月19日

『黛執全句集』 -

02月19日

『明日への触手』西池冬扇 -

02月12日

『ドナルド・キーンと俳句』毬矢まりえ -

02月12日

『芭蕉の風景』(上・下)小澤實