本の森

編集部へのご恵贈ありがとうございます

2021年以後の刊行書から順不同でご紹介します

『黛執全句集』

令和4年10月

角川文化振興財団

定価:7000円+税

2020年に逝去した黛執氏の全句集。執氏は、昭和42年の句から収める第1句集の〈いつまでも野菊が見えてゐて暮れず〉(『春野』1981年)から、最晩年の〈いちにちが遠いよ桐の咲くころは〉(『春がきて』2020年)まで、一貫して、温雅で平明に自然を詠みつづけた俳人です。今回の全句集で、生前の句集を総覧できるようになりました。

没後に刊行された本書を読んで、氏の印象が更新される読者が多いかもしれません。それは、意外なテイストの句が入っているという意味ではなく、読者がイメージする執氏らしい句が生まれた背景を知ることになるからです。というのも、本書にはきわめて詳細な年譜が併載されています。『俳句αあるふぁ』2020年秋号の特集「全集を楽しむ」でも触れましたが、全句集には、作品以外にも、年譜を読むという醍醐味があります。

『黛執全句集』の年譜は、戦後昭和期の日本の空気がありありと現われた年譜です。この年譜は、本書を求める価値をさらに高めています。以下、年譜に従って氏の人生を辿ってみます。なお、原文に従って和暦で表記します。

昭和5年、神奈川県足柄下郡湯河原町に生まれた氏は、戦中は学徒勤労動員にかり出され、戦後はすぐ明治大学専門部に入学しました。卒業後は親の借金の返済のために家業の質屋を手伝いますが、肺結核に罹ります。その頃、明治大学OBの幼馴染みと「明大ハワイアンバンド・マウイアイランダース」を結成したといいます。この頃、戦争に抑圧された世代の青年たちがハワイアンバンドを結成することがたくさんあったのですが、若き氏もその一人だったわけです。

26年に結核が治癒して家業を継承。郷里の仲間とガリ版刷りの同人誌「西湘文学」を起こしたり、登山・スキーに熱中したりと、遅れてきた青春を謳歌します。ハワイアンバンド・文学・登山・スキーというカルチャー・レジャーを満喫する氏の姿は、同時代の「太陽族」とまではいかずとも、昭和20年代の、どこか典型的な若者像と合致するところがあるように思われます。

時代は昭和30年代へと移っていきます。昭和35年、読売新聞論説主幹の松尾邦之助の主宰する「個の会」に参加、添田知道らと知り合います。知道は添田唖蝉坊を父に持つ著述家です。昭和37年には休眠状態だった「西湘文学」を再興しようとしますが、直後、パトロンだった小伝広が死去します。これが俳句との出会いの契機でした。葬儀の祭壇に、映画監督であると同時に「春灯」の俳人であった五所平之助が俳句を寄せていたのです。その句に感動した氏は五所に入門、「個の会」で知り合った北浦馨らと「谺句会」を立ち上げ、指導を仰ぎます。翌年に五所の勧めで「春灯」に入会、安住敦に師事することになります。

氏の経歴は、「安住敦に師事」から書きはじめられることも多いのですが、そこに至るまでには、このような、他の俳人と比べると珍しい経緯があったのでした。もちろん俳句は氏が生涯をかけて追求したジャンルですが、同時にその背景には、上記のような、俳句以外の要素が関係していたのです。

そのことは、昭和40年代の氏の行動にも反映されているように思われます。

昭和42年、東京の大手観光開発会社が、湯河原から箱根までの一帯の道路を整備しリゾート化する計画を発表しました。これを受けて氏は「湯河原の自然を守る会」を結成、山本有三らの賛同を得て自然保護運動を開始し、最終的には、県への働きかけが成功して開発は中止となりました。同年には辻潤の思想と生涯を論究した『ニヒリスト』を共著で刊行しています。〈行動の人〉であったことは、あとがきで、息女の黛まどか氏も強調していることですが、意外に思う読者も多いのではないでしょうか。

昭和42年といえば、政治と文学がわかちがたく結びついていた季節も終わりつつあり、社会性俳句運動も終息していたタイミングです。氏がこの時点ではまだ俳句に本腰を入れていないこともあり、こうした、市民による自然保護運動の経歴は、俳句史や作家論に取り入れられづらいものかもしれませんが、氏の句風を顧みたとき、逸すべからざる事項のようにも思われます。

氏が俳句への熱意を持ちはじめたのは、昭和45年ころからでした。『春野』に安住敦が寄せた序文によれば、大岳青児をライバルと意識しだしたことが契機だったようです。やがて「春灯」を代表する俳人となり、そして俳壇に知られた作者として羽ばたいていきます。昭和50年代には、53年から57年まで毎年、角川俳句賞に次席で入選しています。以後の俳壇での活躍はよく知られる通りです。

中西進氏が本書に解説「魂乞いの句まで」を寄せています。中西氏は、執氏が安住敦とともに五所平之助を師として挙げていることを、はじめ、「謎」だと感じていたといいます。「しかし、少し執の句になじんでいると、理解できるようになった。俳壇ないし近代俳句史に独自な立場をもつ人を師とすることが、彼の矜持なのだと、知るようにもなった。俳句らしい俳句には、あまり興味がないらしい。もっと大事なのは、詩としてのあり方のようだ。少なくとも、根幹の詩性だけは、譲りたくない ――」

彼が「矜恃」としたものを意識しながら、長きにわたる俳句人生で生み出された句の数々を読み直すのもいいかもしれません。〈山風の八十八夜あまねしや〉(『村道』1986年)、〈子が駆けて転んで春がすぐそこに〉(『朴ひらくころ』1995年)といった氏の秀句が、また違った光を放ち出すでしょう。(編集部)

-

02月04日

『幕末の漂流者・庄蔵』岩岡中正 -

01月29日

『無辺』小川軽舟句集 -

01月21日

『福田甲子雄の百句』滝澤和治 -

01月15日

『黒田杏子の俳句 櫻・螢・巡禮』髙田正子 -

01月10日

『草の罠』水野真由美句集 -

01月01日

『薔薇は薔薇』安藤喜久女句集 -

12月29日

『創刊45周年記念「浮野」合同句集 観照一気』浮野俳句会 -

12月25日

『俳句再考 芭蕉から現代俳句まで』林誠司 -

12月24日

『遠き船』松野苑子句集 -

12月17日

『付箋』田口茉於句集 -

12月10日

『ねぶた』佐藤弥澄句集 -

12月03日

『北落師門』黛まどか句集 -

11月30日

『移動式の平野』古田嘉彦句集 -

11月19日

『もっと俳句が好きになる 俳句ちょっといい話』谷村鯛夢 -

11月13日

『ふつうの未来』越智友亮句集 -

11月12日

『ことり』小川楓子句集 -

11月05日

『雷の跡』加藤瑠璃子句集 -

11月05日

『金色』抜井諒一句集 -

10月29日

『もみの木』深見けん二句集 -

10月29日

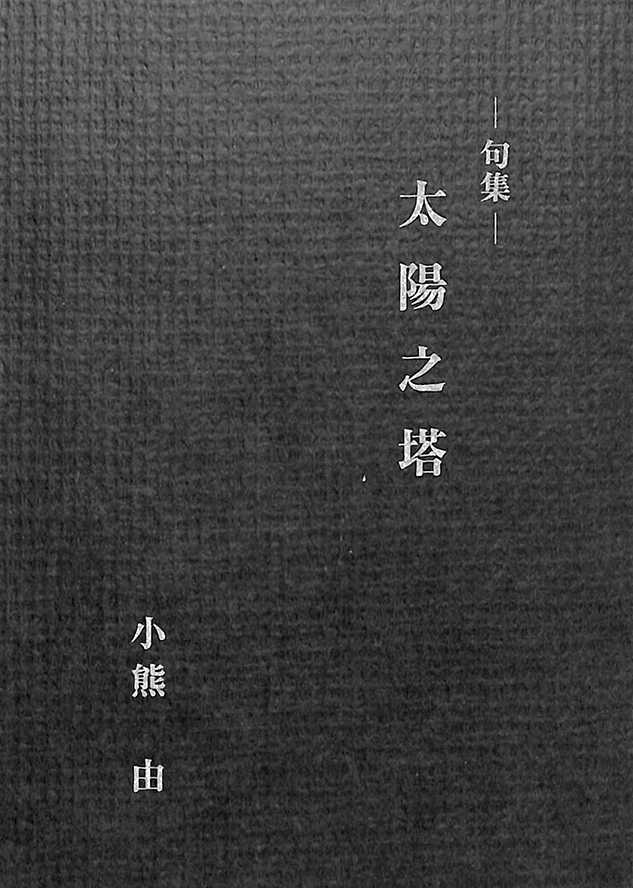

『太陽之塔』小熊由句集