本の森

編集部へのご恵贈ありがとうございます

2021年以後の刊行書から順不同でご紹介します

『本当は逢いたし』池田澄子

令和3年12月

日経BP・日本経済新聞出版本部

定価:2200円+税

約10年間のエッセイ60余編を収録した1冊。自身の俳句を散りばめつつ、思考は身辺や私的な記憶から死者、社会、歴史へと移ろいます。その独自のテイストを一言でいうのであれば、第Ⅴ章の章題にもなっている〈八月来る私史に正史の交わりし〉(『拝復』2011年)ということになるでしょうか。

表題も『拝復』の〈本当は逢いたし拝復蟬しぐれ〉に拠ります。この句が引かれている「だからと言って」というエッセイを辿ってみましょう。家人がテレビでのスポーツ観戦が好きという話からはじまり、野球部の応援にいった中学時代の思い出から、テレビで見る高校球児の若さへと及び、そして若さとは何かを考えます。若さとは自分が世界の中心にいるように思える、痛々しくも素敵な「シンド」さなのだ、という著者は、「人間の中の単なる一人」でいられる今の年齢の自分を肯いつつ、「戻りたく思うのは、今は亡き人に逢いたい時くらいだ」とこの句を引きます。だからといってこの句の「逢いたい」人を死者に限定するのではなく、「昨日逢った人だったり、世の中の流れに邪魔されてだったり」する人も数えるのが、池田澄子氏ならではの筆運びです。「話を戻そう。正確に言えば、三年くらい若返りたいと思うことは、実はあるにはある」と茶目っ気たっぷりなオチもついています。

どのエッセイも数ページという短い分量でありながらお茶目でお洒落な文体と構成に貫かれていて、エッセイストとしての著者の技量に思わずほれぼれとしてしまいます。エッセイを書いてみたい人にとってはお手本のような一冊になると思います。

思わず唸らされたのは「明石の明石焼きが食べたいと私は言った。ほな美味しいとこ知ってるよって、そこで食べよ、それからバスで淡路島に行こ、と恵子さんは言った」という書き出しではじまる「明石焼き」の段です(池田澄子ファンなら「明石から淡路島まで日陰なし」の句を思い出すでしょう)。明石に行った「私」と「恵子さん」は、まだ空腹にならなかったために明石焼きはパスしてすぐに淡路島に行って遊び、そしてまた明石へ戻ったとき、天文科学館の塔時計を見かけます。阪神淡路大震災の時刻で止まったままの時計です。そこから話は、震災の日に遡り、その日たまたま「私」の東京の家にいた「恵子さん」の思い出に飛び、そして俳句が心底好きだった「恵子さん」が、「今年」(2016年)の春先に急逝したことが綴られます。

水仙やしーんとじんるいを悼み 恵子

「二十歳近くも年下の人のためには、忌日名など冗談にも考えなかった。二月に逝った永末恵子、「水仙忌がいいか」。多くの読者はここでようやく「恵子さん」のフルネームが出てくる構成に、なぜか胸を打たれるでしょう。そしてエッセイはこう結ばれます。「私はまだ明石焼きを食べたことがない」。

師・三橋敏雄について書いた「あの日は晴」も、三橋氏の名をほぼ出さずに「先生」と呼んで示唆する一編です。それはおそらく、池田澄子の師が三橋敏雄なのは誰でも知っているだろうということではなく、説明しすぎないこと、読者がついてくるのを静かに待っていることのよろしさを、著者が好んでいるからでしょう。この種の上品さがどのエッセイにも横溢しています。

エッセイの醍醐味は書き手の自由な連想で筆が進んでいくことです。平成の終わりに執筆された「さようなら「平成」」はまさにそんな一編。人気アイドルグループ「嵐」の活動休止発表から書きはじめられるこの一編は、その後突然「昔々、あれは何処だったのだろう」と、「襖を全部取り外して広々とした二階に沢山の人が集まっていた」情景に話題が変わります。いったい何の話だろう? と思って読み進めると、それは昭和34年、まるで「嵐」を見るような好奇心で、当時の皇太子と美智子妃のご成婚パレードのために集まった人々の姿でした。同時代を生きたこの夫婦の記憶から、思いはさらに昭和という激動の時代へと及び、そして終わろうとする平成へと帰着します。「去年の春までは、ねぇねぇご成婚の日は四月十日よねと夫に声を掛ければ事足りた。(中略)その夫が昨年四月に逝った」。「嵐ロス」「平成ロス」から「夫ロス」に着地する構成は、私史と正史の交差点に立ちつづける著者ならではのものではないでしょうか。(編集部)。

-

02月04日

『幕末の漂流者・庄蔵』岩岡中正 -

01月29日

『無辺』小川軽舟句集 -

01月21日

『福田甲子雄の百句』滝澤和治 -

01月15日

『黒田杏子の俳句 櫻・螢・巡禮』髙田正子 -

01月10日

『草の罠』水野真由美句集 -

01月01日

『薔薇は薔薇』安藤喜久女句集 -

12月29日

『創刊45周年記念「浮野」合同句集 観照一気』浮野俳句会 -

12月25日

『俳句再考 芭蕉から現代俳句まで』林誠司 -

12月24日

『遠き船』松野苑子句集 -

12月17日

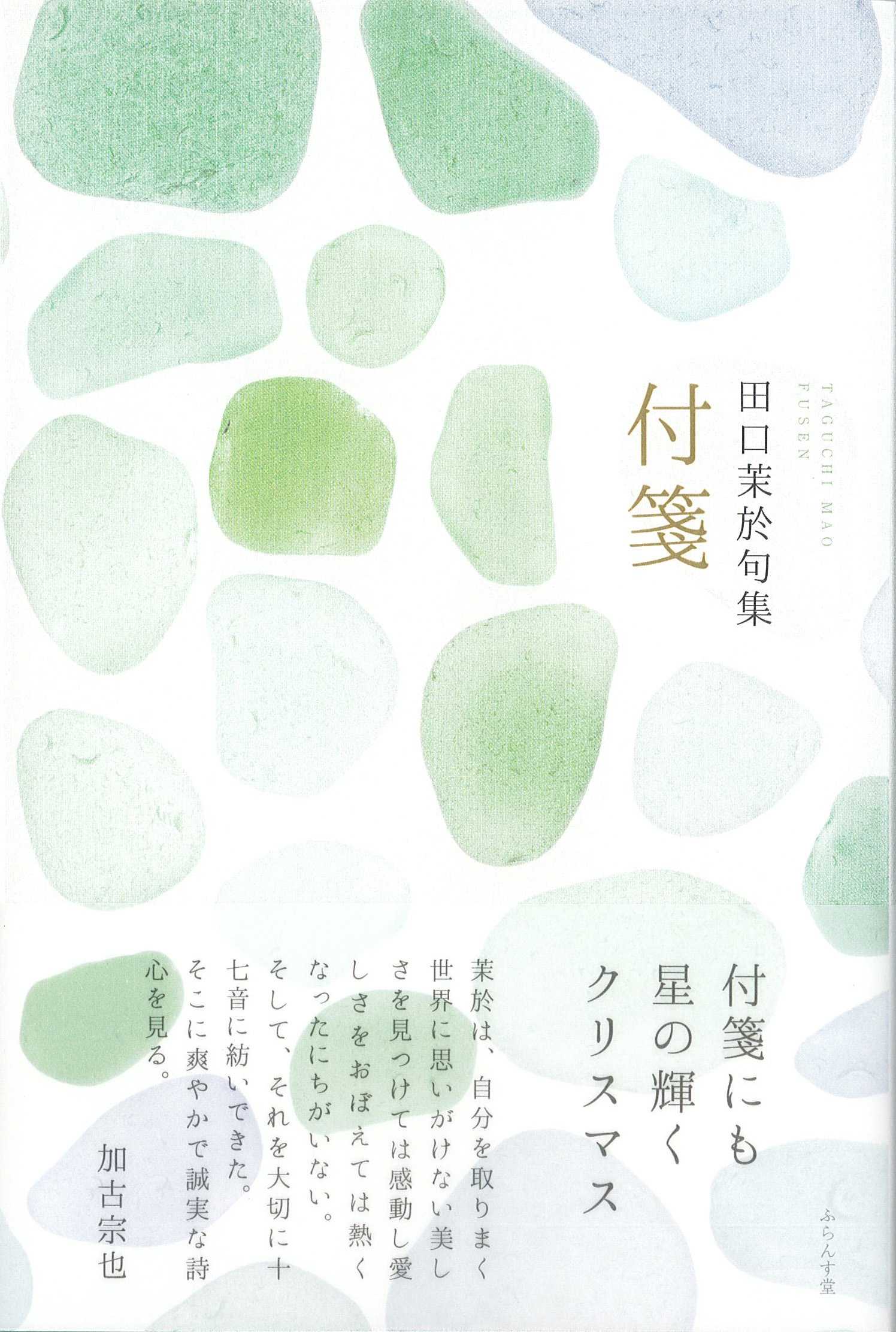

『付箋』田口茉於句集 -

12月10日

『ねぶた』佐藤弥澄句集 -

12月03日

『北落師門』黛まどか句集 -

11月30日

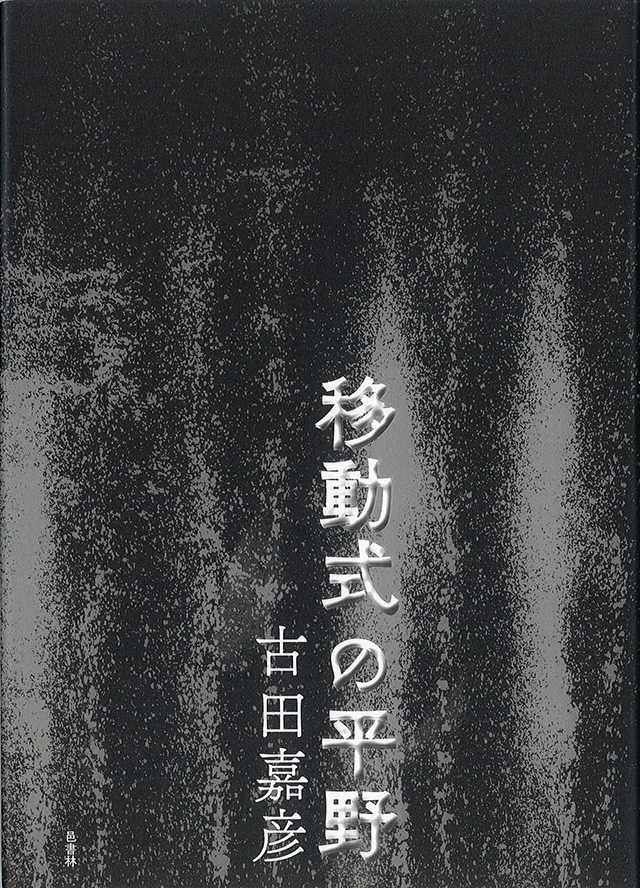

『移動式の平野』古田嘉彦句集 -

11月19日

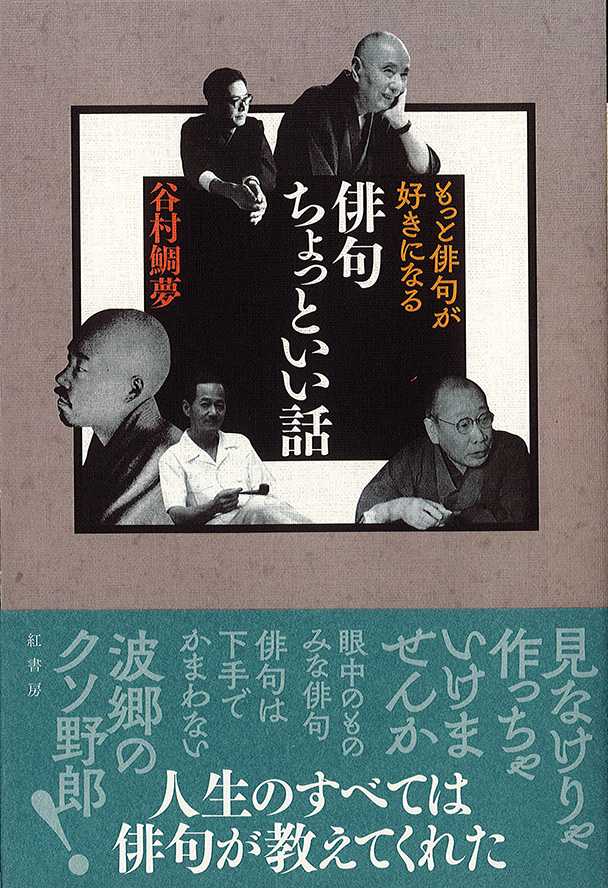

『もっと俳句が好きになる 俳句ちょっといい話』谷村鯛夢 -

11月13日

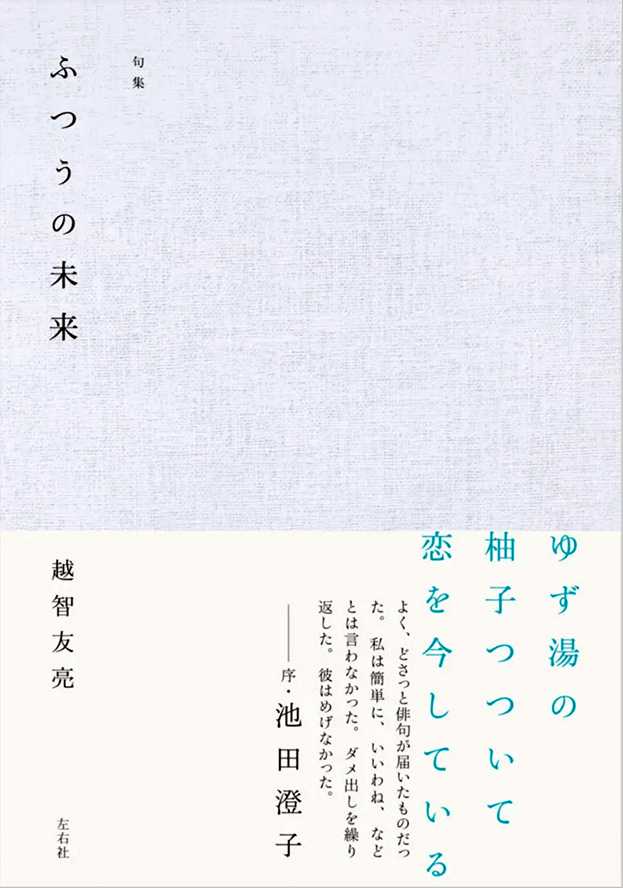

『ふつうの未来』越智友亮句集 -

11月12日

『ことり』小川楓子句集 -

11月05日

『雷の跡』加藤瑠璃子句集 -

11月05日

『金色』抜井諒一句集 -

10月29日

『もみの木』深見けん二句集 -

10月29日

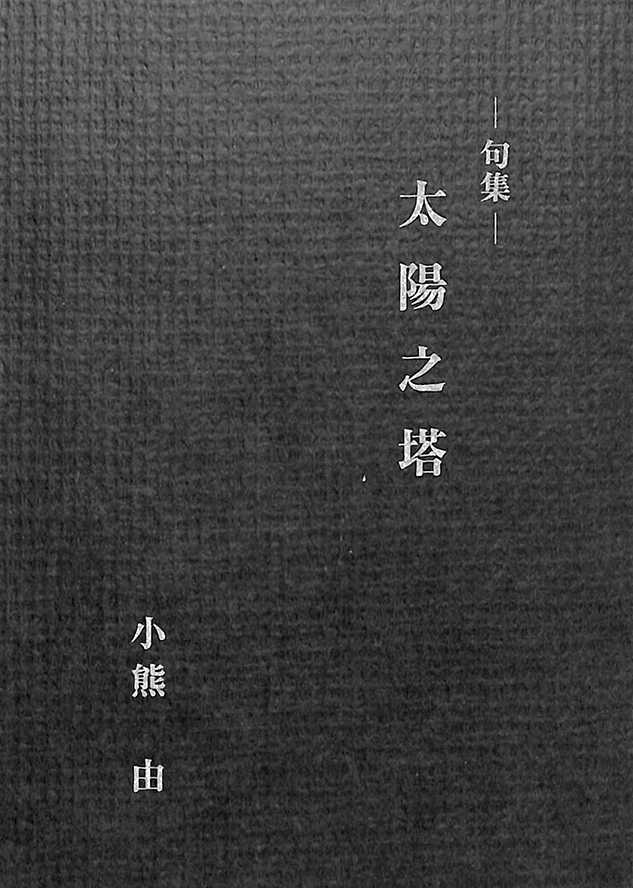

『太陽之塔』小熊由句集